「引張り試験ってどんな試験?」

「どんな製品に必要なの?」

「試験会社はどう選べばいいの?」

そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

『引張り試験』は、製品の安全性や品質を守るために欠かせない重要な検査です。万が一の事故や不具合を防ぐためにも、どのような試験なのかを事前に理解しておくことが大切です。また、依頼前に内容を把握しておけば、スムーズな対応や適切な判断にもつながるでしょう。

本記事では、引張り試験とは何か、その重要性や必要な製品、試験の流れ、信頼できる試験会社の選び方について解説します。また、試験を怠った場合のリスクや、試験会社の選び方も解説しています。

引張り試験について初めて調べる方でも、理解しながら読み進められる内容ですので、ぜひ参考にしてください。

また、以下の記事では輸送包装試験を行う際におすすめの会社を紹介していますので、気になる方はぜひ一度チェックしてみるといいでしょう。

引張り試験とは?

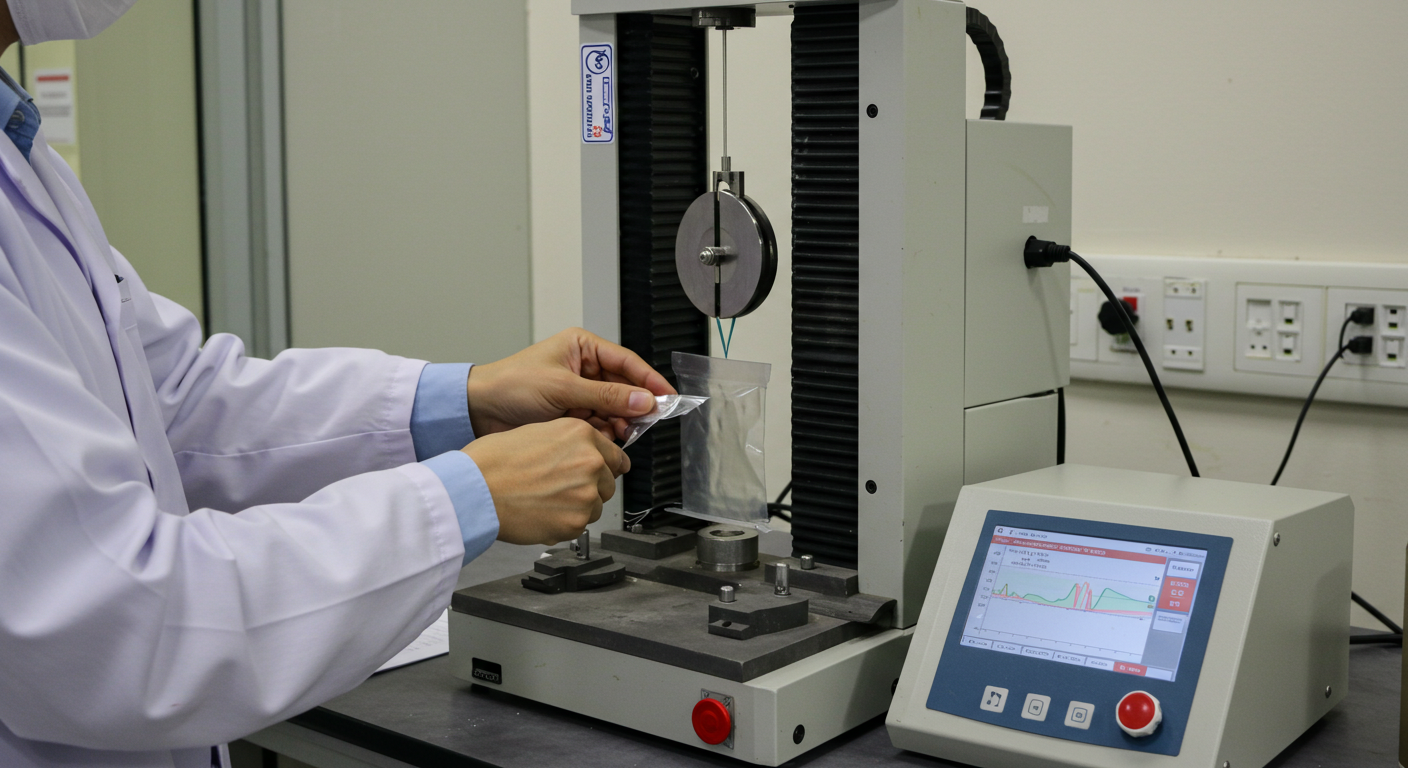

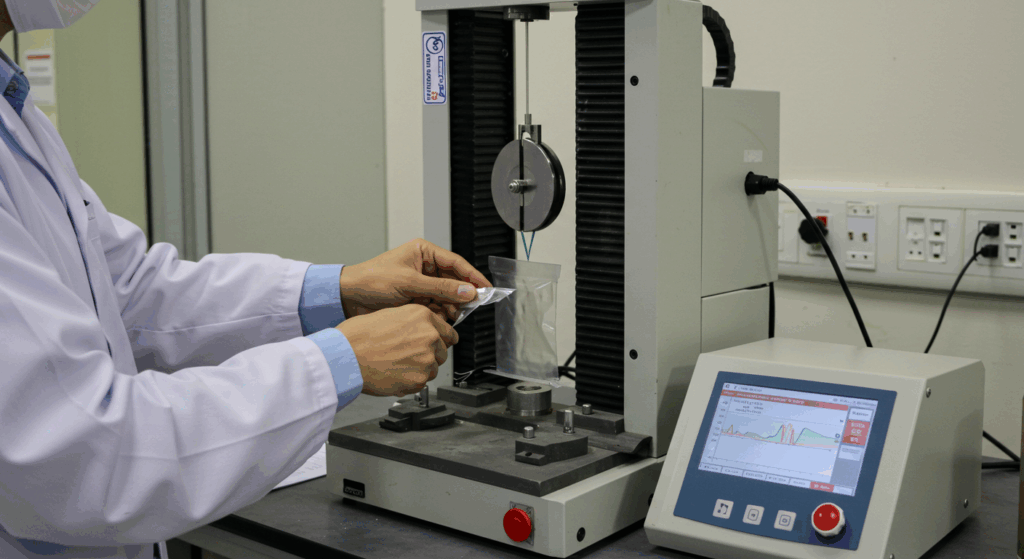

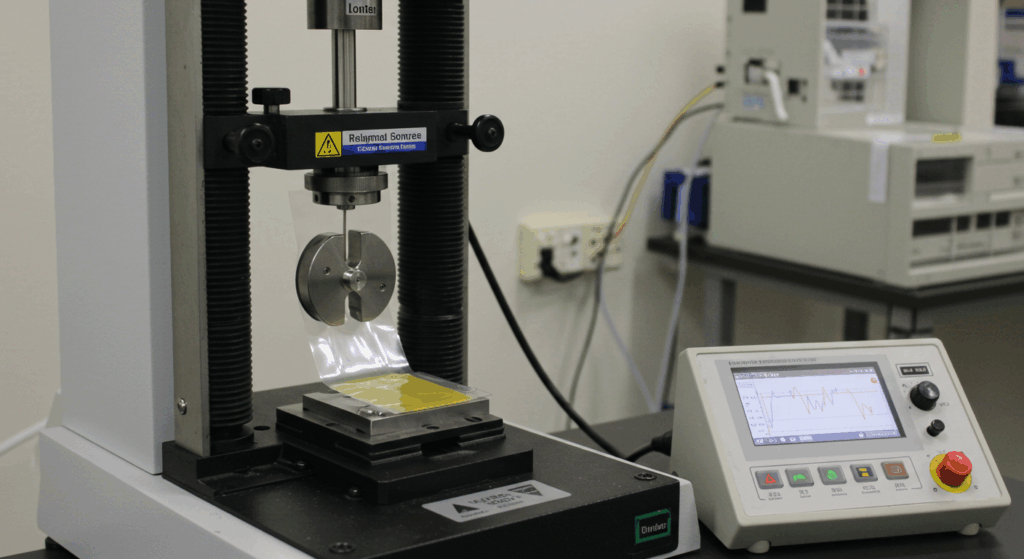

引張り試験とは、素材や製品に引っ張る力を加え、どの程度の強さで伸びたり破断したりするかを測定する試験です。主に製造業や物流業界で実施され、製品が実際の使用環境でどれほどの負荷に耐えられるかを確認する目的があります。

金属・樹脂・紙・繊維など、さまざまな材料が対象となり、製品の品質評価や安全性の確認、設計段階での強度検証にも活用されます。

引張り試験の結果は、客観的な数値として安全性を保証する指標となるため、製造・流通の現場で欠かせない重要な工程です。

なぜ引張り試験は必要なの?目的・重要性を解説

引張り試験は、単に数値を取得するだけの工程ではありません。製品の設計から市場流通までの全工程に深く関係し、安全性や品質保証の根拠ともなるものです。

引張り試験を実施する主な目的や重要性を、以下の3つに分けて確認していきましょう。

以下でそれぞれの目的や重要性について詳しく解説していきます。

製品の安全性を確保するため

引張り試験を実施する最大の目的のひとつは、製品が使用中に破損せず、安全に使い続けられるかを確認することです。引張り試験では、製品や材料に対して引っ張る力をかけ、どの時点で変形や破断が起こるかを測定します。この結果により、実際の使用条件に耐えうる設計であるかどうかが評価することが可能です。

特に荷重がかかるパッケージや工業部品などでは、事故を未然に防ぐ手段として重要視されています。したがって、引張り試験は、使用者の安全を守るための客観的なエビデンスとなる不可欠なプロセスです。

製品の品質と信頼性を担保するため

品質の安定性を保証するうえでも、引張り試験は重要な評価基準です。同じ材料でも製造ロットによってばらつきが出ることがあるため、引張り強度の確認を定期的に行うことで、不良品の流通やトラブルを防ぐことができます。

また、顧客に対しても品質保証の根拠として試験データを提示することが可能となり、企業の信頼性向上にも寄与します。製品の強度や耐久性を明確な数値で示すことは、ビジネス上の競争力にもつながる要素といえるでしょう。

材料選定と設計の最適化を図るため

設計段階において引張り試験は、最適な材料を選定する判断材料になります。試験結果から各素材の強度や変形特性を比較し、目的に応じた性能を持つ材料を選ぶことで、過剰なコストをかけずに製品の安全性と機能性を両立させることが可能です。

また、設計の見直し時にも数値データに基づいた判断ができるため、過去の経験や感覚に頼らず、理論的に製品開発を進められます。したがって、引張り試験は、技術的合理性に裏付けられた設計品質を実現するために重要な試験です。

どのような製品に引張り試験が必要なの?

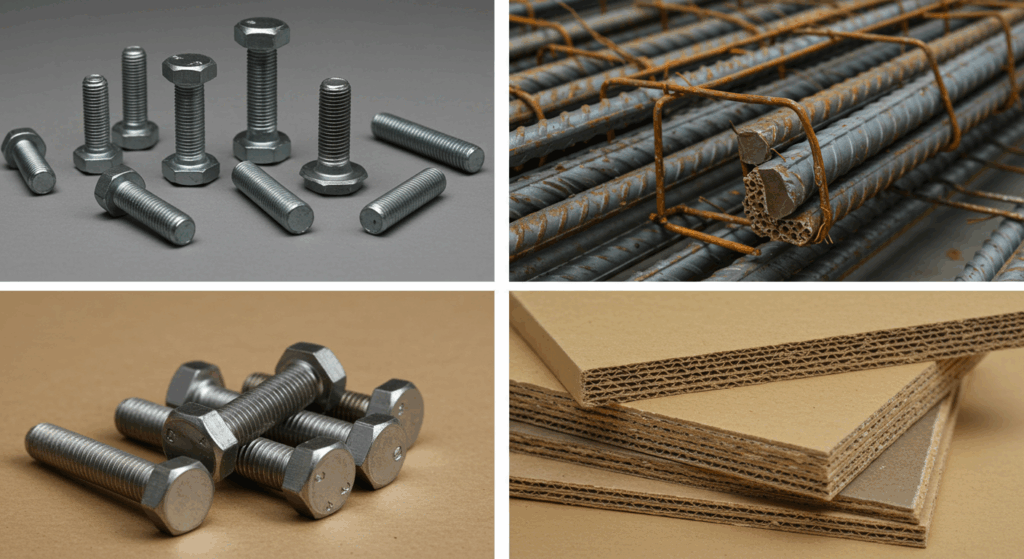

引張り試験は、構造的な強度や耐久性が求められるあらゆる製品に必要とされます。以下に、引張り試験が必要とされる代表的な製品を、用途別にわかりやすくまとめました。

| 製品カテゴリ | 対象製品の例 | 引張り試験の目的 |

|---|---|---|

| 自動車・輸送機器 | ボルト、シャフト、車体構造部品 | 衝撃や振動に耐えられる強度の確認 |

| 建材・土木資材 | 鉄筋、金属パネル、複合素材 | 建築物の安全性確保、基準適合性の確認 |

| 電気・電子部品 | ケーブル、コネクタ、配線被覆 | 引っ張りによる断線防止や耐久性評価 |

| 包装・輸送資材 | ダンボール、ストレッチフィルム、樹脂容器 | 梱包中の破損防止、輸送中の耐荷重性能の確認 |

| 医療機器 | 手術糸、人工関節、器具 | 体内外での破断防止、患者の安全確保 |

| 繊維・アパレル | 作業着、ベルト、繊維素材 | 使用中の引裂きや破断への耐性評価 |

引張り試験の実施方法!6つのSTEP

引張り試験は、決められた手順に従って進めることで正確かつ再現性の高い結果を得ることができます。どの試験会社であっても、基本的な流れはほぼ共通しており、試験精度の安定化にもつながるポイントです。

ここでは、引張り試験を実施する際に踏む6つの基本的なステップをご紹介します。

各工程で何が行われるのかを理解しておくことで、試験をスムーズかつ効果的に進めることができます。以下でそれぞれのステップについて、詳しく解説します。

STEP1:試験の準備

試験を正確に行うためには、対象試料の寸法や材質に応じた前準備が必要です。

まず、試験対象となるサンプルを規格に沿って切り出し、必要に応じて前処理(乾燥、表面処理など)を行います。次に、試験機の設定や測定器の較正、温湿度管理など、環境条件の整備も行います。

この準備段階でミスがあると、測定値にばらつきが生じるため、非常に重要な工程とされています。

STEP2:試験機への取り付け

次は、試験機への取り付けです。準備が整った試料は、専用の治具を用いて試験機に固定します。この取り付けは慎重に行う必要があり、ずれや傾きがあると試験結果に大きな誤差が生じるため注意が必要です。

治具の形状や締め付け具合は、材料の特性や形状に応じて適切に選定します。

正しく取り付けることで、外力が均等に加わり、正確なデータ取得につながります。引張り試験では、この工程が品質の安定性を左右する重要な工程です。

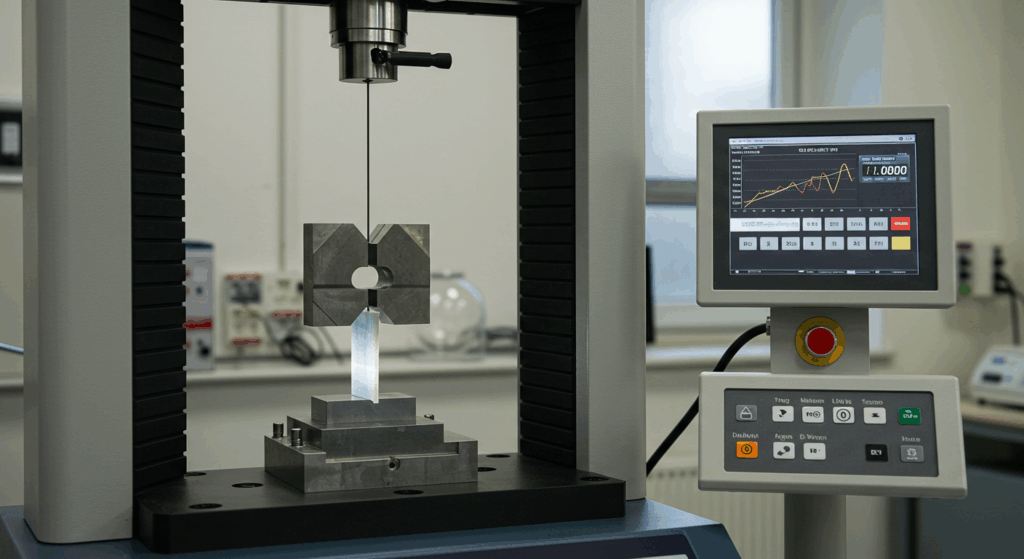

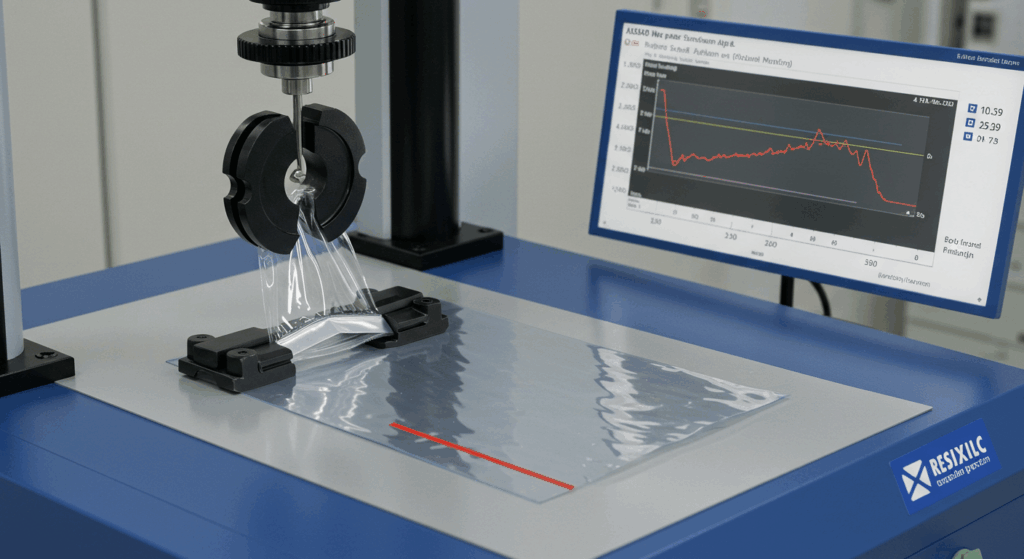

STEP3:引張り開始

試料が試験機に固定されたら、引張り試験が開始されます。一定速度で引っ張る力を加え、試料が伸びていく様子を記録しながら、荷重と変形量の関係を測定します。多くの装置では自動制御されており、引張り速度や荷重設定は試験規格に従って設定されます。

この段階では、試料がどのように変形するかをリアルタイムで確認でき、材料の性質を把握する重要な情報を得ることが可能です。

STEP4:破断点の確認

引張りを継続すると、最終的に試料が破断します。この破断点の荷重や伸び量が、材料の引張強さや延性の指標となります。試料がどのような箇所で破断したか、破断面の状態なども観察し、異常な破損がないかをチェックします。

異常破壊が見られた場合、設計や材料の選定に問題がある可能性があるため、慎重に評価されます。破断点は試験の中でも特に重要な評価指標です。

STEP5:データの解析

試験が終わったら、装置から得られた数値データをもとに解析を行います。具体的には、どのくらいの力を加えたときに、どれだけ伸びたかを表すグラフ(応力−ひずみ線図)を作成します。

そこから引張強度(最大で耐えられる力)、降伏点(変形が始まる力)、破断伸び率(ちぎれるまでの伸びの割合)などの数値を計算します。

これらの結果をJISやASTMなどの国際規格に照らして評価することで、他の製品や基準との比較をすることが可能です。

STEP6:試験結果の報告

最後に、すべての試験結果を報告書としてまとめます。報告書には、試験条件、使用機器、サンプルの特性、得られたデータや評価結果などが記載されます。この結果は、顧客や社内設計部門にとっては、信頼できるエビデンスとしての役割を果たします。

報告書の形式や内容は試験会社によって異なりますが、詳細で明確な内容であることが品質管理上求められます。正確な試験報告は、製品の信頼性を裏付ける大切な資料です。

引張り試験を行わなかった場合のリスクは?

引張り試験を省略してしまうと、製品の使用段階で想定外の不具合が起こる可能性があります。企業にとっては、品質や信頼の損失だけでなく、法的なトラブルにもつながりかねません。では、実際にどのようなリスクがあるのか、以下で解説します。

それぞれのリスクについて、以下で詳しく解説します。

製品の破損や故障のリスクがある

引張り試験を行わない場合、製品が実際の使用条件でどれだけの力に耐えられるかが不明確になります。その結果、使用中に突然破損したり、構造部品が想定以上に変形して故障したりする恐れがあるので注意が必要です。

特に荷重がかかる用途や繰り返し使用される製品では、こうしたトラブルが重大な事故につながるケースもあります。製造段階で強度を検証しておくことは、エンドユーザーの安全を守るだけでなく、製品の信頼性維持にも直結します。

法規制の違反や安全基準未達のリスクがある

多くの産業分野では、製品の安全性や性能に関して法令や業界基準が定められています。引張り試験はそれらの基準を満たしていることを証明するための重要な手段です。

もし試験を行わずに出荷した場合、後に安全基準未達と判断されるリスクがあり、リコールや行政指導、損害賠償などの対応が必要になる可能性もあります。適切な試験は、法令遵守と品質保証の両立において不可欠な工程です。

引張り試験を依頼する際の注意点

引張り試験を外部に依頼する場合、ただ申し込むだけでは正確な結果や期待するアウトプットが得られないことがあります。試験精度を高め、不要な手戻りを防ぐためにも、事前の準備と試験会社との情報共有が欠かせません。

ここでは、依頼時に押さえておくべき注意点を紹介します。

スムーズに試験を進めるためにも、これらのポイントをしっかり確認しておきましょう。以下で詳しく解説します。

依頼内容を明確にして伝える

引張り試験を依頼する際は、どのような目的で試験を行いたいのか、測定したい項目や条件を具体的に伝えることが重要です。

たとえば、どの素材を使用し、何N(ニュートン)の力に耐えられることを確認したいのか、またはどの規格に基づく試験かなどを明確にしておく必要があります。

依頼内容が曖昧なままだと、意図とは異なる方法で実施されてしまうリスクがあります。事前の情報整理と共有が、正確で有用な試験結果を得るための第一歩です。

試験報告書の内容を事前に確認しておく

試験が完了したあとの報告書は、製品開発や品質保証に直結する重要な資料です。

そのため、どのような内容が記載されるかを事前に確認しておくことが求められます。

一般的には、試験条件、試料の情報、測定結果、応力−ひずみ線図、評価コメントなどが含まれますが、試験会社によって様式は異なります。事前確認を怠ると、必要な情報が含まれていなかったり、社内基準を満たさない可能性もあるため、注意が必要です。

信頼できる試験会社を選ぶ

引張り試験の結果は、製品設計や安全性評価に直接関わるため、実績や技術力のある試験会社を選ぶことが不可欠です。過去の取引企業や試験事例、保有設備、対応可能な規格などを事前に確認し、信頼性を見極めることが大切です。

また、試験報告書の品質や対応の丁寧さも、会社選びの判断材料となります。コストや納期だけで選ぶのではなく、長期的に安心して任せられるパートナーを見つけることが、成功のカギとなるでしょう。

後悔しないために!信頼できる試験会社の選び方

引張り試験は製品の信頼性や安全性に直結するため、依頼先の試験会社選びが非常に重要です。安易な価格や納期だけで判断すると、後から再試験や手戻りが発生する可能性もあります。

ここでは、後悔しないために確認しておきたい試験会社選定の基準を紹介します。

各ポイントを事前に押さえておくことで、試験の精度と信頼性を高めることが可能です。それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。

ISO認証や業界標準に従っているか確認する

試験会社を選ぶ際は、その企業が国際的な品質基準や業界規格に準拠しているかを確認することが不可欠です。代表的なものとしてはISO/IEC 17025認定があり、これは試験所の技術的能力と管理体制を保証する国際規格です。

また、試験内容がJIS(日本産業規格)やASTM(米国試験材料協会)などの公的基準に準拠しているかもチェックしましょう。これらに準拠している会社であれば、試験結果の信頼性や国際的な通用性が高く、品質保証の裏付けとして活用できます。

過去の実績や業界経験を確認する

試験会社の信頼性を測るうえで、過去にどのような企業と取引し、どの分野で実績を積んでいるかは重要な判断材料です。自社と同様の業界や製品分野での試験経験があれば、対象物に最適な評価方法や注意点を熟知している可能性が高いといえるでしょう。

実績がある会社は、品質や対応力にも一定の評価があるケースが多く、安心して依頼しやすい傾向にあります。ウェブサイトや報告書サンプル、導入事例を確認することで、具体的な信頼性を見極めることが可能です。

最新設備やメンテナンスサポートが整っているか

正確な引張り試験を行うには、試験機や測定機器が最新であり、適切に保守されていることが前提となります。設備が古かったり、メンテナンスが不十分だと、測定結果に誤差が生じたり、再試験のリスクが高まる可能性があるので注意が必要です。

また、設備の更新状況や校正履歴を公開している企業は、品質管理に対する意識が高いと評価できます。試験環境の整備状況を確認することは、正確なデータ取得とスムーズな試験運用の両面で大きな意味を持ちます。

おすすめの輸送・包装試験会社!3選

企業にとって、製品の安全な輸送と確実な品質保証は、信頼性の土台となる重要な要素です。特に輸送・包装試験や引張り試験といった検証作業を外部の専門企業に委託する場合、技術力と実績の両面から信頼できる企業を選ぶことが求められます。ここでは、実績・技術ともに定評のある3社をご紹介します。

以下で詳しく解説します。

日本ビジネスロジスティクス株式会社

日本ビジネスロジスティクス株式会社(JBL)は、安田倉庫グループに属する物流・包装のトータルソリューション企業です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 会社名 | 日本ビジネスロジスティクス株式会社 |

| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三丁目9番地 3号ビル2階 |

| 設立年 | 1993年6月23日 |

| 公式サイト | https://www.jbl.co.jp/ |

日本ビジネスロジスティクスは精密機器のキッティングをはじめ、物流・包装分野での高い専門性を活かしたサービスを展開しています。特に注目すべきは、包装設計から試作、輸送・包装評価試験、さらには材料調達まで一貫して対応できる体制が整っている点です。

また、輸送中の衝撃を検知するツール『Shock Eye』などの製品も提供しており、輸送品質の高度な可視化と向上にも寄与しています。輸送試験や引張り試験では、環境試験・材料試験といった多様な測定メニューがあり、幅広いニーズに対応しています。安心・確実な輸送評価を求める企業には、信頼できるパートナーといえるでしょう。

以下の記事では、日本ビジネスロジスティクスが対応している試験内容や会社の特徴などを紹介していますので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

もっと詳しく知りたい方は、公式サイトを御覧ください。

日通NECロジスティクス株式会社

日通NECロジスティクス株式会社は、NXグループとNECの共同出資によって設立された、電機精密物流に強みを持つ3PL企業です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 商号 | 日通NECロジスティクス株式会社 |

| 本社 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉STMビル |

| 設立 | 1972年2月28日 |

| 公式サイト | https://www.nittsu-necl.co.jp/ |

日通NECロジスティクスは単なる運送・保管にとどまらず、顧客の経営課題を物流から解決することをミッションとし、戦略的なロジスティクス設計を提供しています。輸送や包装評価試験においては、JIS Z 0200:2023の新基準にも対応した最新の包装評価体制を整備しています。

特に『リチウム電池包装の積み重ね試験』などの特殊な評価技術に力を入れており、安全性が問われる電子部品・半導体などの輸送にも最適です。評価から改善提案までトータルで任せられる体制は、品質管理を重視する企業にとって大きな魅力といえるでしょう。

以下の記事では、日通NECロジスティクスが対応している試験内容や会社の特徴などを紹介していますので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

ロジスティード株式会社

ロジスティード株式会社は、国内外に805の拠点を持ち、年間売上高8,000億円を超える大手ロジスティクス企業です。3PL、重量機工、フォワーディングといったスマートロジスティクス領域に加え、ITとロジスティクステクノロジー(LT)を融合したサービスを提供しています。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 商号 | ロジスティード株式会社 |

| 創業 | 1950年2月 |

| 本社所在地 | 東京都中央区京橋二丁目9番2号 ロジスティードビル |

| 公式サイト | https://www.logisteed.com/jp/ |

ロジスティードは包装資材材料の特性を、引張り・圧縮・破裂などの各種試験により検証するほか、トラック・鉄道などさまざまな輸送モードで発生する振動・衝撃を確認することも可能です。

また、JIS・ASTM・UN等の各種試験規格に対応し、包装・輸送・保管時の課題調査を行うことができます。環境配慮と安全性の両立を重視する企業には、有力な選択肢になるでしょう。

また、以下の記事では、ロジスティード株式会社が対応している試験内容や会社の特徴などを紹介していますので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

まとめ

本記事では、引張り試験の基礎から重要性、試験の流れ、そして試験会社の選び方までを解説しました。

引張り試験は製品の安全性や品質を保証するために欠かせない評価手法であり、使用材料や設計の適正を数値的に裏付ける重要なプロセスです。特に高い信頼性が求められる業界においては、法規制への適合や事故リスクの低減といった観点からも、正確な試験が求められます。

信頼できる試験会社に依頼することが、品質管理や製品開発の成功のポイントです。製品の信頼性を高めるためにも、今回紹介した情報を参考に、確かな試験環境を整えることをおすすめします。